新华网北京10月16日电(记者李雪芹 荆克)安徽的文化,藏在山水间;安徽的文明,浸在时光里。从城乡蝶变的实践到时代新风的润泽,从“古意”的厚重到“新韵”的鲜活,从持续升腾的烟火到美好家园的重塑,记者触及和感受的,是徽风皖韵的浓墨重彩所绘就的幸福画卷。

传承与光大:古意勃发新韵

2025年9月8日,桐城市西苑社区党总支书记乔丽娟聊起工作谈笑风生。(新华网记者李雪芹 摄)

白露刚过,安庆桐城六尺巷的暑气尚未消散。这条宽仅六尺的巷道,因清代“让他三尺又何妨”的动人故事而被津津乐道。如今,当地提炼出“六尺巷工作法”,将古人的处世智慧巧妙运用于现代基层治理。与六尺巷相距不到两百米的西苑社区里,党总支书记乔丽娟口齿伶俐,谈及社区里的大事小情总是热情洋溢。他们将社区治理与民生服务拧成一股绳,桩桩件件都透着对居民的用心,也让“群众说事、多元解事”成为落在实处的温暖。

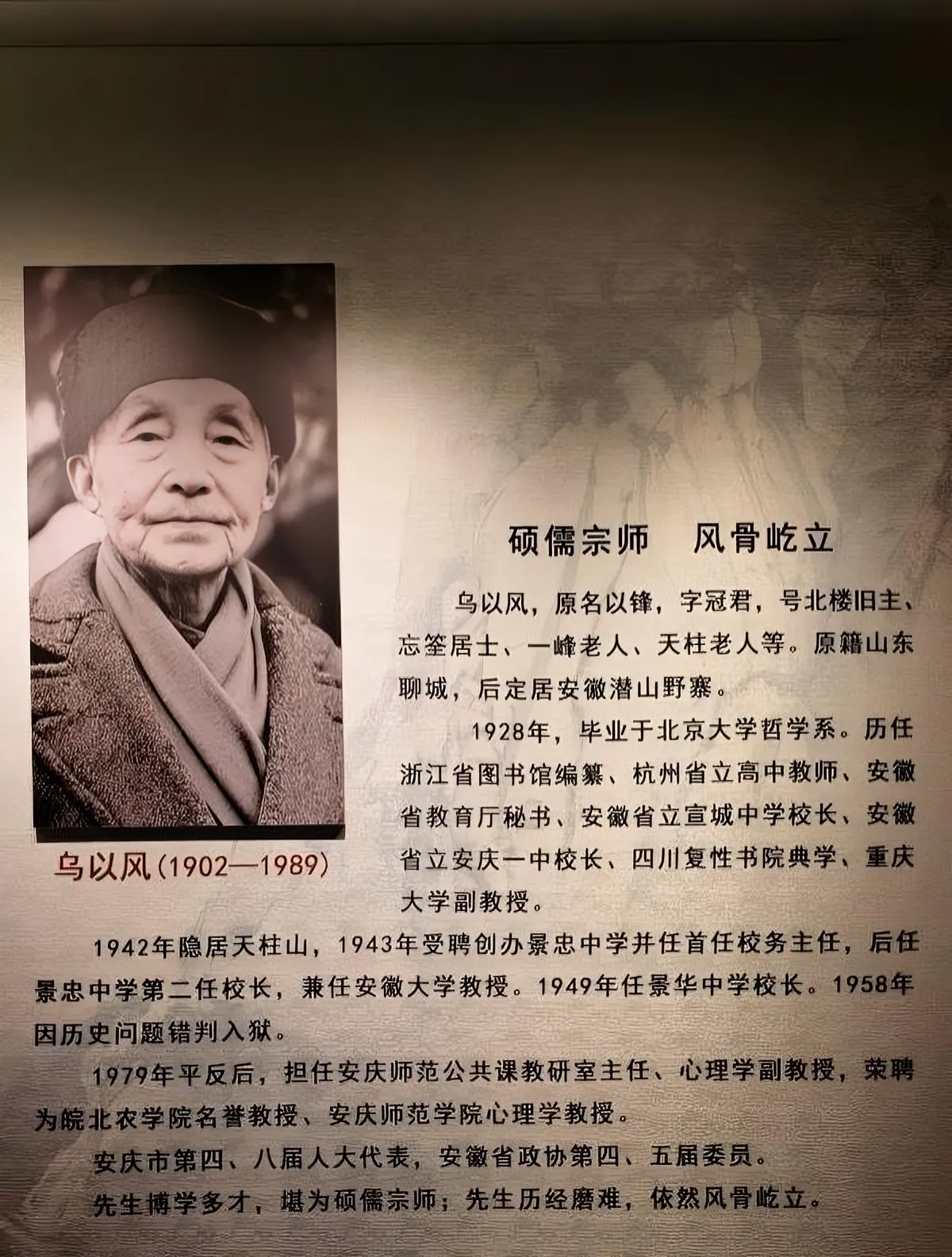

野寨中学博物馆展示的乌以风生平介绍。(新华网记者李雪芹 摄)

车至潜山,雨幕为这段探寻之旅平添了几分诗意。这里是安徽简称“皖”的源头,古皖国的风雅在此延续。皖山书院内,岁月静好,复建的亭台楼阁间,依稀回荡着王安石、程颐的诵读声,文峰塔影倒映雪湖,一泓碧水漾开层层涟漪。若说书院是潜山的“文心”,那么野寨中学便是此地的“忠骨”——1943年,范苑声先生为安葬淞沪会战阵亡的985名将士建墓建校;北大才俊乌以风更是“弃官执教”,将个人情伤与家国痛史化作讲坛上的谆谆教诲。

坚守与突围:文化催生价值

2025年9月9日夜晚,一位读者正在安庆前言后记书店劝业场店看书。(安庆市新闻传媒中心汪飞龙 摄)

穿过游人如织、流光溢彩的安庆市倒扒狮历史文化街区,我们走进了安庆前言后记书店劝业场店,该店的前身是1915年建成完工的安徽劝业场。在一个拥有110年历史的古建里开书店,既是对历史建筑的活化利用,也是对城市文脉的深情延续。据店长杨志宏介绍,从2017年开业以来,书店深度挖掘安庆本土文化,将历史记忆、地域特色与阅读空间有机融合,于2023年获得“最美书店”称号,成为安庆这座历史文化名城的一张新名片。

怀宁牌楼镇的千年古街上,戏曲盔帽非遗代表性传承人产云秋老先生的工作室里生机盎然。拄着拐杖的产老说起黄梅戏便滔滔不绝:“我们这行当是头顶上的梨园,不懂戏的话就吃不了这碗饭,这饭也值钱着呢……”,年事已高的他希望多招些徒弟,进一步发扬非遗文化。

2025年9月12日,含山县仙踪镇六衖村党总支委员徐海瑞正在介绍村情村貌。(马鞍山市新闻传媒中心倪博昊 摄)

含山县仙踪镇六衖村的转变令人称赞。这个昔日的穷山村,如今依托独特的页岩石片资源,将红色文化、石头特色与乡村旅游自然融合,打造出“石头部落”。村民用传承千年的技艺垒墙建屋,不施水泥却坚固无比。村里修建的“天路”从山脚蜿蜒至山顶,成为骑行爱好者的乐园。站在山顶,连绵群山尽收眼底,仿佛能望见更远的未来。

2025年9月11日,爱好延时摄影的马鞍山市居民周泽正在等待日落时分。(新华网记者李雪芹 摄)

蜕变与再生:文明创造美好

离马鞍山采石矶景区不远的薛家洼生态园内,江水共长天一色,湿地风景如诗如画。谁能想到这里曾是散乱污企业扎堆之地,从曾经的“脏乱差”到如今的“绿翡翠”,从“滨江不见江”到成为市民和游客的“城市生态客厅”,薛家洼的蜕变正是安徽生态文明建设的生动缩影。在刻着“人民保护长江、长江造福人民”巨石旁边的沙滩上,延时摄影爱好者周泽热情主动地为游客拍照,他告诉记者,“我退休后最享受的事就是到薛家洼拍摄,坐着免费公交车来回,享受的是无价的美景!”

2025年9月12日夜晚,马鞍山体育路夜市灯火通明,人声鼎沸。(马鞍山市新闻传媒中心孙道军 摄)

入夜的马鞍山雨山湖公园,市民悠闲散步。这座被称为“白菜心”的城市,与南京之间仅需17分钟高铁,贯通两城的地铁也将开通。“不少人在南京工作或生活”,这种跨城的便利和“通勤”选择,成为越来越多人的“文明”打开方式。而原来“流动”的体育路夜市凭借现代城市的治理理念获得再生,通过更新改造和优化,已变身为远近闻名的精品夜市。望着夜市里摩肩接踵的人群与琳琅满目的美食,不禁让人感慨:文明创建不是驱散烟火,而是让烟火更显秩序、更添温度,其深层意义,正体现在这人间烟火的持续升腾与美好家园的不断重塑之中。

在回京的高铁上,窗外掠过一片片丰收的田野,一排排飘荡着炊烟的民居……徽风皖韵从来不是博物馆里的标本,而是奔涌不息的源头活水,在古往今来的和鸣中,这里既坚守了文化的根脉,也打开了发展的新局。